Veranstaltungen

Die Gedenkstätte organisiert regelmäßig Podiumsdiskussionen, Vorträge, Lesungen und weitere Veranstaltungen, die die ostdeutsche kommunistische Diktatur und ihre Auswirkungen bis heute beleuchten.

Der Eintritt für unsere Veranstaltungen ist in der Regel kostenfrei. Wir laden alle Interessierten herzlich ein.

Aktuelle Veranstaltungen

Die Videokünstler Ina Rommee und Stefan Krauss (KRRO Film) haben mit Menschen aus Ost und West gesprochen, die 1961, im Jahr des Mauerbaus geboren wurden. Die filmischen Interviews vermitteln individuelle Lebensgeschichten, die mit der historischen Zäsur unmittelbar verbunden sind. Damit werden die Befragten zu Zeitzeuginnen und Zeitzeugen des geteilten und wiedervereinigten Deutschlands.

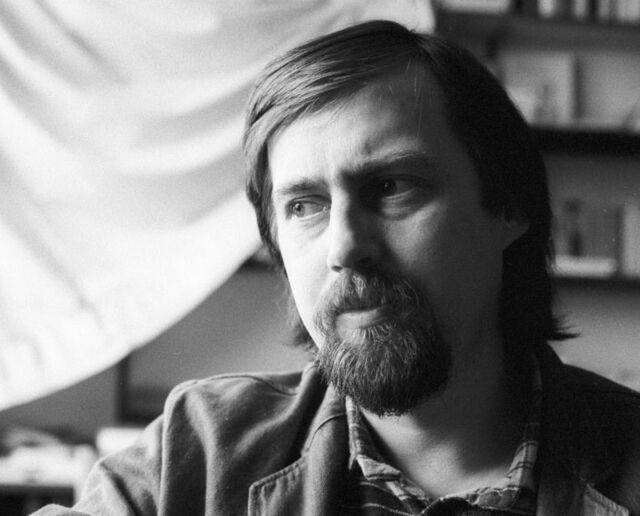

Der Schriftsteller, Psychologe und Bürgerrechtler Jürgen Fuchs gehörte in den 1970er und 1980er Jahren zu den wichtigsten Oppositionellen der DDR. Er protestierte gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann im November 1976, wurde verhaftet und saß neun Monate in Haft in der Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit in Hohenschönhausen. Im August 1977 wurden er und seine Familie unter Zwang aus der DDR abgeschoben.

Anlässlich seines 25-jährigen Todestages veranstaltet die Gedenkstätte in Kooperation mit der Robert-Havemann-Gesellschaft eine szenische Lesung mit texten von Jürgen Fuchs, vorgetragen von dem Schauspieler Christoph Düro.

Vergangene Veranstaltungen

2024

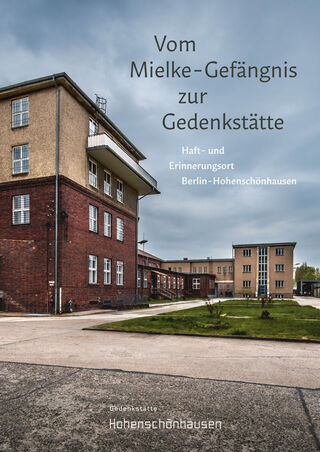

Auf dem Gelände an der Genslerstraße befand sich das zentrale Untersuchungsgefängnis der DDR-Staatssicherheit. Zwischen 1951 und 1989 wurden hier über 11 000 Menschen aus politischen Gründen inhaftiert.

Große Teile des Areals sowie der Gebäude sind erhalten geblieben und vermitteln Ihnen einen authentischen Eindruck von Haftbedingungen und Haftalltag.

Die Tour beinhaltet einen Rundgang über die Außenanlagen des ehemaligen Haftortes sowie eine Besichtigung von Zellen und Verhörräumen.

Teil des Rundgangs ist zudem das einzige Haftkrankenhaus des DDR-Staatssicherheitsdienstes, das sich ebenfalls auf dem Gelände befand. Hier behandelte die Stasi von Grenzsoldaten angeschossene Flüchtlinge, politisch Inhaftierte mit Verletzungen nach Selbstmordversuchen sowie jene, die in Hungerstreik getreten waren oder unter einer Haftpsychose litten.

Sie erhalten Einblick in die Röntgenstation, sowie Behandlungs-, Operations- und Laborräume.

Die Führung ist kostenfrei, die Teilnehmendenzahl ist auf 25 Personen begrenzt.

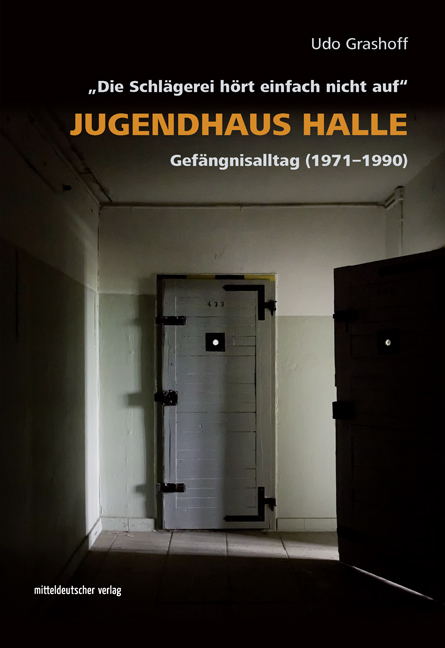

Die Studie zum Haftalltag im DDR-Jugendgefängnis “Jugendhaus Halle” ist mehr als eine weitere Dokumentation von Unrecht in der DDR. Das Buch ist die erste fundierte Darstellung eines Gewaltmilieus der späten DDR. Es basiert auf den überlieferten Akten des Gefängnisses in fünf Archiven und den Erinnerungen von 20 Zeitzeugen. Und es vermittelt ein Ausmaß an Demütigungen und physischer Gewalt, das ungewöhnlich groß war.

Der ehemalige politische Häftling Ralf Steeg erinnert sich: "Jeden Abend um acht Uhr dreht sich der Schlüssel in der eisernen Tür unseres Schlafsaals. Es beginnt die Zeit, in der sich der Drill des Tages entlädt in Form von bestialischer Gewalt. Die Leiter nennen diese Methode Selbsterziehung... Die Herrschaftsordnung, die sich so etabliert, ist stabiler als jede Autorität von oben. In den Nächten im Jugendhaus habe ich den Glauben an den Menschen verloren."

Gemessen am selbst gesteckten Ziel des DDR-Jugendstrafvollzugs scheiterte die „Erziehung“ im Jugendhaus Halle auf ganzer Linie. Eine mit brutaler Gewalt durchgesetzte Häftlings-Hierarchie bestimmte den Alltag der jugendlichen Inhaftierten. Dennoch gelingt es den Betroffenen heute nur selten, als Opfer der SED-Diktatur rehabilitiert und entschädigt zu werden.

Programm

Grußwort

Evelyn Zupke, Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur

Impulsreferat

Dr. Udo Grashoff, Autor von Jugendhaus Halle „Die Schlägerei hört einfach nicht auf“. Gefängnisalltag (1971–1990) und Historiker am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung

Podium

Dr. Udo Grashoff

Ralf Steeg, Zeitzeuge und Initiator der Aufarbeitung zum Jugendhaus

Jens Planer-Friedrich, Leiter der Beratungsabteilung beim Berliner Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Moderation

Dr. Elise Catrain, Leiterin Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

Anmeldung

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten: veranstaltungen@stiftung-hsh.de

Die Buchhandlung in der Gedenkstätte ist an dem Abend geöffnet und die Publikation kann dort erworben werden.

Die Entstehung des Buches wurde gefördert von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, der Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und dem Hannah Arendt Institut für Totalitarismusforschung.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur - Frank Ebert und Zeit-Geschichte(n) e. V. statt.

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie gegebenenfalls auf Aufnahmen (Bild, Ton) zu sehen sind, die im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Veranstalter verwendet werden.

2023

Das Präsidium der Volkspolizei im Herzen von Berlin nahm innerhalb der Volkspolizei eine herausragende Stellung ein: Als einzige Bezirksbehörde in der DDR war es dem Minister des Innern unmittelbar unterstellt; es kooperierte eng mit dem Ministerium für Staatssicherheit. Das Präsidium der Volkspolizei in der Keibelstraße mit seiner Untersuchungshaftanstalt gehören daher zu den zentralen Orten der Repression der SED-Diktatur.

Zwei Jahre lang hat die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen Aufgaben, Struktur und Arbeitsweise des Präsidiums untersucht. Schwerpunkt war die politische Instrumentalisierung des Präsidiums der Volkspolizei durch die SED-Führung von 1968 bis zum Beginn der 1980er Jahre. Am Beispiel der Kriminalisierung politisch unliebsamer Jugendlicher wird gezeigt, wie die Volkspolizei abweichendes Verhalten junger Menschen verfolgte.

Die Untersuchungsergebnisse zeigen erstmals auf einer breiten Quellengrundlage, in welch starkem Ausmaß das Präsidium der Volkspolizei Berlin die repressiven Vorgaben der SED-Führung bei der Bekämpfung der sogenannten „Jugendkriminalität" und „Asozialität“ durchsetzte.

Dieses wissenschaftliche Projekt wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.

Zur Vorstellung der Forschungsergebnisse laden wir Sie herzlich ein.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen verkündete am 10. Dezember 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Sie definiert, welche Rechte allen Menschen von Geburt an uneingeschränkt und unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion oder politischer Überzeugung zustehen. Eines dieser Rechte ist das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Dennoch kommt es weltweit zu schweren Menschenrechtsverletzungen.

Mit einer Lesung aus Nicole Weis‘ Roman „Elbe 511“ erinnern wir daran, dass das Recht auf Freiheit für Bürgerinnen und Bürger der DDR missachtet wurde, ebenso wie viele andere Menschenrechte.

Nicole Weis erzählt in „Elbe 511“ die Geschichte ihres Vaters Wolfgang. Dieser verließ die DDR, um in Westdeutschland zu arbeiten und ging zurück, weil er seine Heimat vermisste.

Als Spion denunziert, verbrachte er vier Jahre in politischer Haft, bevor er abermals, über die Elbe schwimmend nach Westdeutschland floh. Seine Geschichte handelt von dem Wunsch nach Freiheit und Menschlichkeit, aber auch von Verlust und Ausgrenzung.

Anschließend diskutieren Nicole Weis und Sven Behrend (Geschäftsführer des Stasimuseums) über die Themen Flucht, Repression und Erinnerung.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Stasimuseum statt.

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie gegebenenfalls auf Aufnahmen (Bild, Ton) zu sehen sind, die im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Veranstalter verwendet werden.

Auf dem Gelände der heutigen Gedenkstätte befand sich das zentrale Untersuchungsgefängnis der DDR-Staatssicherheit. Zwischen 1951 und 1989 wurden hier über 11 000 Menschen aus politischen Gründen inhaftiert. Große Teile des Areals sowie der Gebäude sind erhalten geblieben und vermitteln Ihnen einen authentischen Eindruck von Haftbedingungen und Haftalltag.

Die Tour beinhaltet einen Rundgang über die Außenanlagen des ehemaligen Haftortes sowie eine Besichtigung von Zellen und Verhörräumen. Sie wird durch ehemalige politisch Inhaftierte und Historiker*innen durchgeführt.

Für freiwillig Engagierte bieten wir an diesem Tag von 10 bis 16 Uhr jeweils zur vollen Stunde eine kostenfreie Führung.

Das Angebot gilt für Personen, die sich ehrenamtlich engagieren. Bitte halten Sie einen entsprechenden Nachweis bereit:

- Ehrenamtskarte Berlin-Brandenburg

- FreiwilligenPass

- Schüler-FreiwilligenPass

- FreiwilligenPass Flüchtlingshilfe

- Juleica (Jugendleiter_incard)

- Tätigkeitsnachweise zivilgesellschaftlicher Organisationen (individuell auszustellen)

Lehrkräfte, Referendarinnen und Referendare und Studierende sind zur Testung und Evaluation am 30.11.2023 eingeladen.

Im Mittelpunkt des zweijährigen Projekts der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen stehen jugendliche Akteure, die am Volksaufstand des 17. Juni 1953 in der DDR beteiligt waren. Die Projektmitarbeitenden der Gedenkstätte haben unter anderem Unterrichtsmaterial entwickelt, das Ursachen, Abläufe und Folgen der Beteiligung am Volksaufstand sowie Gegenwartsbezüge sichtbar macht.

Zur Vorstellung und Testung der neuen Unterrichtsmaterialien laden wir insbesondere Lehrkräfte, Referendarinnen und Referendare, Studierende sowie weitere Interessierte am 30. November 2023 von 9:30 bis 14:30 Uhr in die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Kronenstr. 5, 10117 Berlin) ein. Im Rahmen der Veranstaltung testen und evaluieren die Teilnehmenden den aktuellen Arbeitsstand des Lernmaterials. Die Ergebnisse fließen im Anschluss in die weitere Materialentwicklung ein.

Auf Wunsch können Teilnahmebescheinigungen ausgestellt werden. Für Verpflegung während der Veranstaltung wird gesorgt.

Wie erinnern sich Kinder und Enkelkinder an die Haftzeit ihrer Vorfahren? Wie haben sie es selbst damals erlebt? Die Diskussion beleuchtet die emotionalen, psychologischen und sozialen Herausforderungen, mit denen Kinder konfrontiert sind, deren Eltern politische Haft erlebt haben.

Es diskutieren:

- Sebastian Körner, Sohn des ehemals politisch Inhaftierten Friedemann Körner und Referent der Gedenkstätte

- Monika Schneider, Zeitzeugin und Referentin der Gedenkstätte

- Alexander Latotzky, Zeitzeuge, im Speziallager Nr. 4 geboren, Verein „Kinder hinter Stacheldraht“

- Agathe Israel, Psychiaterin, Psychoanalytikerin und Autorin

Moderation: Niklas Poppe, Historiker, Gedenkstätte Roter Ochse

Lesung: Johannes Nichelmann, Autor "Nachwendekinder. Die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen"

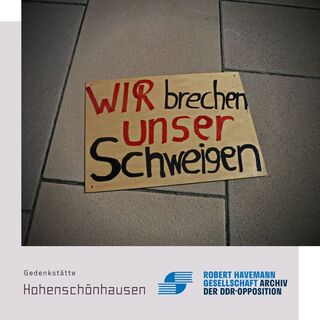

In Kooperation mit der Robert-Havemann-Gesellschaft e.V. und der Gedenkstätte ROTER OCHSE Halle (Saale)

Im Juni 1945, kurz nach Ende des 2. Weltkrieges, errichtete die sowjetische Geheimpolizei auf dem Gelände der heutigen Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen das sowjetische Speziallager Nr. 3. Rund 16.000 Personen waren dort unter menschenunwürdigen Bedingungen interniert, ungefähr 1.000 überlebten die Haft nicht. Ihre Leichen wurden in anonymen Massengräbern auf einem Schuttabladeplatz verscharrt.

Bei Suchgrabungen in den 1990er-Jahren wurden die sterblichen Überreste von mehr als 250 Menschen gefunden und auf den Friedhof in der Gärtnerstraße umgebettet. Heute erinnert ein „DenkOrt“ an die Opfer des Speziallagers. Jährlich gedenken die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen und das Bezirksamt Lichtenberg der Opfer.

Gemeinsam wollen wir am 18. Oktober 2023 zum Andenken an die Toten des sowjetischen Speziallagers Nr. 3 auf dem Friedhof an der Gärtnerstraße zusammenkommen. Im Anschluss sind die Teilnehmenden zu einem Empfang in die Gedenkstätte eingeladen.

PROGRAMM

15.30 Uhr Begrüßung – Martin Schaefer (Bezirksbürgermeister von Berlin-Lichtenberg), André Kockisch (Stellvertretender Vorstand der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen)

15.40 Uhr Rede zum Gedenken an die Toten des sowjetischen Speziallagers Nr. 3 – Dr. Enrico Heitzer (Wissenschaftlicher Mitarbeiter "Sowjetisches Speziallager" in der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen / Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten)

15.50 Uhr Kranzniederlegung mit musikalischer Begleitung – Aleksei Kulikovskii, Akkordeon

16.00 Uhr Shuttle zur Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

16.15 Uhr Empfang in der Cafeteria der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

Die Gedenkstätte hat die Wortskulptur "FREIHEIT" aus der Dauerausstellung des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig, als Schenkung, erhalten. Die Skulptur wurde vom freischaffenden Künstler Hüseyin Arda 2017 erschaffen. Hüseyin Arda ist 1969 in der Türkei geboren und ist vor allem für seine zusammenschweißten Metallskulpturen und für seine interaktiven Stadtraum-Kunstkonzepte bekannt. Die Wortskulptur wird in Anwesenheit von Dr. Thomas Stein (Zeitgeschichtliches Forum Leipzig) und Frank Ebert (BAB) eingeweiht. In diesem Zusammenhang wird das neue Wegeleitsystem der Gedenkstätte präsentiert.

Die Gebäude des einstigen Untersuchungsgefängnisses des Ministeriums für Staatssicherheit stehen seit 1992 unter Denkmalschutz, seit 1994 befindet sich hier eine Gedenkstätte. Am authentischen Ort wird über die Formen und Folgen politischer Verfolgung in der SED-Diktatur informiert. Auf dem Gelände des ehemaligen Gefängnisses können die historischen Gebäude besichtigt werden.

Führungen, Freier Eintritt, Anmeldung erforderlich

„Blösche kommt!“. Dieser Ruf löste ab 1942 Panik aus im Warschauer Ghetto. Allein hier war der SS-Rottenführer Josef Blösche an der Ermordung tausender Menschen beteiligt. Dennoch lebte Blösche bis in die 1960-er Jahre unerkannt in einem Dorf in Thüringen. Nach seiner Festnahme durch das Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) 1967 war Blösche zwei Jahre bis zu seiner Hinrichtung in der zentralen Untersuchungshaftanstalt des MfS in Berlin-Hohenschönhausen inhaftiert.

Von diesem drastischen Fall ausgehend, nähert sich die Diskussionsrunde des Themenabends dem bisher wenig erforschten Aspekt „NS-Verbrecher in Hohenschönhausen“: Welche Unterschiede im Umgang mit NS-Verbrechern bestanden zwischen den Einrichtungen der Speziallager der sowjetischen Geheimpolizei (NKWD) und den späteren Untersuchungshaftanstalten des MfS? Welche Ermittlungsgründe hatte das MfS nach angeblich bereits erfolgter „Entnazifizierung“ durch den NKWD? Wie ordnet sich die zentrale Untersuchungshaftanstalt der Stasi in Hohenschönhausen in diesen Themenkomplex ein? Und nicht zuletzt: Wie geht die heutige Gedenkstätte damit um?

Am 6. September 2023 setzt sich ein Podium in der Gedenkstätte Hohenschönhausen mit diesen Fragen auseinander. Es sprechen Julia Landau, Kustodin an der Gedenkstätte Buchenwald, Elke Stadelmann-Wenz, Leiterin der Forschungsabteilung der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen und der Filmemacher Tilman Bünz, der zuletzt eine Dokumentation über Josef Blösche gedreht hat. Die Moderation übernimmt Jörg Morré, Direktor des Museums Berlin-Karlshorst.

Der Film von Tilman Bünz „Der SS-Mann und das Mädchen“ wird während der Veranstaltung gezeigt.

Die Diskussion ist live auf dem YouTube-Kanal der Gedenkstätte Hohenschönhausen mitzuverfolgen. Anschließend steht die Aufzeichnung auf den Kanälen der Gedenkstätte Hohenschönhausen und des Museums Karlshorst zur Verfügung.

Im Vorfeld der Veranstaltung, ab 16:30 Uhr, besteht die Möglichkeit einer kurzen Einführung in den Haftort Berlin-Hohenschönhausen in Form eines 60-minütigen Rundgangs.

EINFÜHRUNG

16:30 bis 17:30 Uhr Einführung in den Haftort Berlin-Hohenschönhausen (optional)

PROGRAMM

18:00 Uhr Begrüßung

Dr. Helge Heidemeyer, Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

Oliver Friederici, Staatssekretär für Gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

18:15 Uhr Podiumsdiskussion und Filmvorführung „Der SS-Mann und das Mädchen“

Tilmann Bünz, Journalist, Autor und Dokumentarfilmer

Dr. Julia Landau, Kustodin für den Bereich Sowjetisches Speziallager Nr. 2 an der Gedenkstätte Buchenwald

Dr. Elke Stadelmann-Wenz, Leiterin des Bereiches Forschung an der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

Moderation: Dr. Jörg Morré, Direktor des Museums Berlin-Karlshorst

Die Veranstaltung wird live auf YouTube übertragen und kann über folgenden Link angeschaut werden: https://youtube.com/live/U0xCPPommG4?feature=share

Um Anmeldung wird gebeten: veranstaltungen@stiftung-hsh.de

In Kooperation mit dem Museum Berlin-Karlshorst

Foto: Das Foto zeigt festgenommene Juden und Jüdinnen im Warschauer Ghetto, die von deutschen Soldaten - unter ihnen Joseph Blösche, der mit dem Gewehr auf den Jungen im Vordergrund zielt - aus einem Gebäude getrieben werden. Die Aufnahme entstand vermutlich 1943 während des Aufstands im Warschauer Ghetto und entstammt dem sogenannten Stroop-Bericht, in dem SS-Gruppenführer Jürgen Stroop die von ihm befehligte Niederschlagung des Aufstands dokumentierte. (2. v. r. SS-Rottenführer Josef Blösche), 1943;

Quelle: Bundesarchiv, Bild 183-41636-0002 / CC-BY-SA 3.0

Link: Veranstaltungsmitschnitt in der Mediathek anschauen (Link: Mediathek/Videos/Veranstaltungen)

Von 1951 bis 1990 nutzte das Ministerium für Staatssicherheit das Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen als zentrale Untersuchungshaftanstalt, um Tausende politische Verfolgte zu inhaftieren. Darunter waren viele bekannte DDR-Oppositionelle.

Das Stasi-Gefängnis befand sich in einem militärischen Sperrbezirk, der von der Außenwelt hermetisch abgeschottet wurde. Seit 1992 steht es unter Denkmalschutz und seit 1994 bis heute führen ehemals politisch Inhaftierte sowie Historikerinnen und Historikern durch die „Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen“, um an das an diesem Ort begangene Unrecht zu erinnern.

Führungen und Filmvorführung

Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, die Kapelle der Versöhnung und die Stiftung Berliner Mauer laden herzlich zur Finissage der Ausstellung „Zeugen der Zeit – Porträts von Dirk Vogel“ ein.

Zwischen 2015 und 2021 begleitete und fotografierte Dirk Vogel 20 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen am ehemaligen Haftort in Hohenschönhausen. Die Ausstellung „Zeugen der Zeit“ zeigt eine Auswahl der dabei entstandenen Porträts. Dass die ehemals politisch Inhaftierten die Hoheit über den Ort übernommen haben, das zeigen uns gleichsam symbolisch diese Fotos.

Noch bis zum 25. Juni können Sie die Aufnahmen in der Villa Heike (Freienwalder Straße 17, 13055 Berlin) und bis zum 2. Juli in der Kapelle der Versöhnung sehen.

Die Finissage findet nach dem Gottesdienst in der Kapelle der Versöhnung am 2. Juli um 11 Uhr statt.

PROGRAMM

Begrüßung – Dr. Elise Catrain, Leitung Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

Grußworte

Dr. Bettina Effner, stellvertretende Direktorin Stiftung Berliner Mauer

Esther Schabow, Beauftragte für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit Kapelle der Versöhnung

Gilbert Furian, Zeitzeuge

Gespräch

Dr. Elise Catrain, Leitung Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

Dr. Bettina Effner, stellvertretende Direktorin Stiftung Berliner Mauer

Esther Schabow, Beauftragte für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit Kapelle der Versöhnung

Gilbert Furian, Zeitzeuge

Zu den wichtigen Phänomenen politischer Gegnerschaft in der DDR gehörte die Spionage für westliche Nachrichtendienste. Aus Sicht des Staatssicherheitsdienstes zählte die Verhaftung der »Gruppe Lange-Werner« 1953 zu den »bedeutendsten Spionagevorgängen«. Auch weil die DDR-Führung mit Christian Lange-Werner erstmalig einen Angehörigen ihrer neuen Sicherheitskräfte zum Tode verurteilen und hinrichten ließ. Stefan Donth untersucht die Ermittlungsmethoden der Stasi in der Untersuchungshaftanstalt Berlin-Hohenschönhausen und die Steuerung der Justiz im Vorfeld und während des Schauprozesses in Cottbus.

PROGRAMM

Begrüßung

Dr. Helge Heidemeyer, Direktor der Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

Buchpräsentation

Prof. Dr. Michael Schwartz, Institut für Zeitgeschichte München - Berlin, Abteilung Berlin

Dr. Stefan Donth, Leiter Strategie und Zeitzeugenarchiv Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

Diskussion

Anschließend kleiner Empfang

In Kooperation mit: [Logo IfZ München-Berlin]

Die Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen präsentiert am 7. Juni das Forschungs- und Bildungsprojekt „Jugend im politischen Protest“, das von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur finanziell gefördert wird.

Das Projekt widmet sich jungen Protestakteuren beim Volksaufstand am 17. Juni 1953 in der DDR. Bis Dezember 2024 wird neben einer kollektivbiografischen Studie ein modulares Lernmaterial entstehen, das Ursachen, Ablauf und Folgen des Juniaufstandes anhand von Biografien verdeutlicht. Die Aufmerksamkeit Jugendlicher auf politische Massenproteste gegen autoritäre Herrschaft zu lenken und ihr Verständnis dafür zu erhöhen, ist Ziel des Projektes.

Sie sind herzlich eingeladen, mit uns das Konzept und unser Vorgehen zu diskutieren.

Die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen nehmen eine zentrale Rolle ein. Ohne ihr zurückliegendes und gegenwärtiges Engagement gäbe es den Ort, das ehemalige zentrale Untersuchungsgefängnis des Ministeriums der Staatssicherheit der DDR, so wie wir ihn heute kennen nicht. Dirk Vogel hat einige dieser Menschen am authentischen Ort in den Jahren zwischen 2015 und 2021 begleitet und fotografiert. Die Ausstellung "Zeugen der Zeit" zeigt eine Auswahl der dabei entstandenen Porträts. Dass die ehemals politisch Inhaftierten die Hoheit über den Ort übernommen haben, das zeigen uns gleichsam symbolisch diese Fotos.

Zum Internationalen Museumstag führt der Fotograf Dirk Vogel durch die Ausstellung in der Kapelle der Versöhnung und steht anschließend zum Gespräch bereit.

Die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen nehmen eine zentrale Rolle ein. Ohne ihr zurückliegendes und gegenwärtiges Engagement gäbe es den Ort, das ehemalige zentrale Untersuchungsgefängnis des Ministeriums der Staatssicherheit der DDR, so wie wir ihn heute kennen nicht. Dirk Vogel hat einige dieser Menschen am authentischen Ort in den Jahren zwischen 2015 und 2021 begleitet und fotografiert. Die Ausstellung "Zeugen der Zeit" zeigt eine Auswahl der dabei entstandenen Porträts. Dass die ehemals politisch Inhaftierten die Hoheit über den Ort übernommen haben, das zeigen uns gleichsam symbolisch diese Fotos.

Die Ausstellung wird bereits ab dem 16. Mai 2023 auch in der Kapelle der Versöhnung zu sehen sein.

Finissage 2. Juli 2023, 11 Uhr

Ort: Kapelle der Versöhnung, Bernauer Straße 4 10115 Berlin

Kooperationspartner: Kapelle der Versöhnung, Villa Heike, Stiftung Berliner Mauer

Im ehemaligen militärischen Sperrbezirk der DDR-Staatssicherheit befand sich neben der zentralen Untersuchungshaftanstalt das Strafgefangenenarbeitskommando der Frauen. Obwohl die gesetzlichen Bestimmungen keinen Strafvollzug im Ministerium für Staatssicherheit vorsahen, brachte die Stasi verurteilte Strafgefangene in ihrem eigenen Strafvollzugsbereich unter. Den Frauen oblag die alltägliche Versorgung der Untersuchungshäftlinge.

In der Führung werden Sie einen Einblick in ihren Arbeitsalltag gewinnen, sich die Unterbringungen der Frauen anschauen und nachvollziehen, warum die Strafgefangenen innerhalb der in Hohenschönhausen inhaftierten Personen eine besondere Gruppe darstellten.

Die Führung ist kostenfrei, die Teilnehmendenzahl ist auf 25 Personen begrenzt.

Die Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in Hohenschönhausen benötigte Arbeitskräfte, um den Gefängnisbetrieb aufrechtzuerhalten und die politisch Inhaftierten zu versorgen. Dafür griff die Staatssicherheit auf Strafgefangene zurück und bildete Arbeitskommandos aus Frauen und Männern.

Die ständige Ausstellung nimmt die Lebens- und Arbeitsbedingungen der in den Kommandos eingesetzten Frauen in den Blick. Diese wurden in der Küche, als Reinigungskräfte sowie beim Nähen, Waschen und Bügeln eingesetzt. Unter der Kontrolle des MfS war das Zusammenleben im Kommando von harter Arbeit und gegenseitiger Bespitzelung geprägt – aber auch von Solidarität und Freundschaft.

Die Ausstellung befindet sich in einem erhalten gebliebenen, rund 500 qm großen Küchen- und Wohntrakt des Gefängnisses. Hier waren bis 1989 Strafgefangene des Frauenkommandos „Neue Küche“ tätig. Die Arbeitsräume und Unterkünfte können mithilfe von Tablets erkundet werden. Über eine Augmented-Reality-App („erweiterte Realität“) werden Berichte von Zeitzeuginnen, MfS-Dokumente sowie nachgesprochene Auszüge aus Spitzelberichten an die Stasi virtuell zugänglich gemacht.

Die originale Ausstattung sowie zahlreiche Gerätschaften und Küchenutensilien gewähren zusammen mit den digitalen Ausstellungsinhalten Einblicke in den Haft- und Arbeitsalltag des Strafgefangenenkommandos.

Volumetrische Aufnahmen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in 3D ermöglichen zudem eine virtuelle Begegnung mit ehemals Inhaftierten.

PROGRAMM

Begrüßung

Dr. Helge Heidemeyer (Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen)

Grußworte

Evelyn Zupke (Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur)

Dr. Klaus Lederer (Senator für Kultur und Europa Berlin)

Dr. Anna Kaminsky (Direktorin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

Einführung

Andreas Engwert (Leiter Ausstellungen/Sammlung, Kurator)

Dr. Eva Fuchslocher (Projektleiterin)

Mit Unterstützung von Lotto Stiftung, Senat für Kultur und Europa Berlin, der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, Neustart Kultur und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Link: Mehr Informationen zur Ausstellung (Link zu Besuch/Ausstellungen/In Zwangsgemeinschaft)

Das Präsidium der Volkspolizei im Herzen von Berlin nahm innerhalb der Volkspolizei eine herausragende Stellung ein: Als einzige Bezirksbehörde in der DDR war es dem Minister des Innern unmittelbar unterstellt; es kooperierte eng mit dem Ministerium für Staatssicherheit. Das Präsidium der Volkspolizei in der Keibelstraße mit seiner Untersuchungshaftanstalt gehören daher zu den zentralen Orten der Repression der SED-Diktatur.

Zwei Jahre lang hat die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen Aufgaben, Struktur und die Arbeitsweise des Präsidiums untersucht. Schwerpunkt war die 1966 eingerichtete Arbeitsgruppe Staatsgrenze. Sie zählte bis zum Untergang der DDR zu den wichtigsten Instrumenten der Volkspolizei bei der Bekämpfung der sogenannten „Republikflucht“. Die AG Staatsgrenze allein führte über 20.000 Ermittlungsverfahren zu diesem „Delikt“ durch.

Die Untersuchungsergebnisse zeigen erstmals, dass dem Präsidium der Volkspolizei Berlin bei der Bekämpfung von Fluchten ein nicht zu überschätzender Stellenwert zukam.

PROGRAMM

Einführung

Dr. Helge Heidemeyer (Vorstand und Direktor der Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen)

Grußworte

Evelyn Zupke (Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur)

Tom Sello (Berliner Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

Elisabeth Motschmann (ehem. Mitglied des Deutschen Bundestages und Kultur- und medienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion)

Einführung

Gerd Callenius (Gedenkstätte Berlin Hohenschönhausen, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Projekt Keibelstraße)

Forschungsergebnisse zur Geschichte der "AG Staatsgrenze" im Präsidium der Volkspolizei Keibelstraße

Edo Schreuders (Historiker, Berlin)

Alexander Paulick (Historiker, Dresden)

Dominik Juhnke (Historiker, Berlin)

Diskussion

Moderation: Dr. Stefan Donth (Gedenkstätte Berlin Hohenschönhausen, Leiter Projekt Keibelstraße)

Dieses wissenschaftliche Projekt wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.

2022

33 Jahre nach dem Mauerfall und 84 Jahre nach den Novemberpogromen sind Sängerinnen und Sänger des Volny-Chors zu Gast in Berlin und Potsdam. Die Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, der Berliner Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die Stiftung Berliner Mauer und die Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen setzen mit den Konzerten des Volny-Chors – übersetzt „freien Chors“ – ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern von Diktatur und Repression und gegen staatlichen Terror.

Der Volny-Chor gründete sich im Sommer 2020 als Reaktion auf die manipulierten Wahlen in Belarus. Ihm gehören bis zu 150 Sängerinnen und Sänger an. Einige von ihnen wurden bei Razzien während der Proben verhaftet. Die meisten Chormitglieder flüchteten ins Exil. Ihre Konzerte geben sie mit Masken, um anonym zu bleiben und sich vor Verfolgung zu schützen. Ihre Auftritte sind Demonstrationen für Freiheit und Demokratie.

Auch im Rahmen der Gedenkveranstaltung an der Berliner Mauer wird der Volny-Chor am 9. November einen Auftritt haben.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Beauftragten des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, dem Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Stiftung Berliner Mauer statt.

Mit freundlicher Unterstützung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Senatsverwaltung für Kultur und Europa und der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal Bethel.

Im Juni 1945, kurz nach Ende des 2. Weltkrieges, errichtete die sowjetische Geheimpolizei auf dem Gelände der heutigen Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen das sowjetische Speziallager Nr. 3. Rund 16.000 Personen waren dort unter menschenunwürdigen Bedingungen interniert, ungefähr 1.000 überlebten die Haft nicht. Ihre Leichen wurden in anonymen Massengräbern auf einem Schuttabladeplatz verscharrt.

Bei Suchgrabungen in den 1990er-Jahren wurden die sterblichen Überreste von mehr als 250 Menschen gefunden und auf den Friedhof in der Gärtnerstraße umgebettet. Heute erinnert ein „DenkOrt“ an die Opfer des Speziallagers. Jährlich gedenken die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen und das Bezirksamt Lichtenberg der Opfer.

Gemeinsam wollen wir am 19. Oktober 2022 zum Andenken an die Toten des sowjetischen Speziallagers Nr. 3 auf dem Friedhof an der Gärtnerstraße zusammenkommen. Im Anschluss sind die Teilnehmenden zu einem Empfang in die Gedenkstätte eingeladen.

PROGRAMM

15.30 Uhr Begrüßung

Michael Grunst (Bezirksbürgermeister von Berlin-Lichtenberg)

Dr. Helge Heidemeyer (Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen)

15.40 Uhr Rede zum Gedenken an die Toten des sowjetischen Speziallagers Nr. 3

Hartmut Richter (Referent Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen und Mitinitiator des Gedenkortes)

15.50 Uhr Kranzniederlegung mit musikalischer Begleitung

Ithay Chen (Cello)

16:00 Uhr Shuttle zur Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

16.15 Uhr Empfang in der Cafeteria der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

Angepasstheit und das Funktionieren im Kollektiv galten in der SED-Diktatur als unverzichtbare Eigenschaften einer sozialistischen Persönlichkeit. Kinder, die sich diesen Idealen widersetzten, landeten nicht selten in Spezialkinderheimen oder Jugendwerkhöfen, wo sie mit teilweise menschenverachtenden Methoden im Sinne der staatlichen Ideologie umerzogen werden sollten. Die gefängnisartige Unterbringung, militärischer Drill sowie körperliche und psychische Gewalt hinterließen bei den Betroffenen lebenslange Spuren.

Nach einer Lesung aus dem Buch „Die Weggesperrten“ von Grit und Niklas Poppe, werden im Gespräch nicht nur die Zustände in den DDR-Heimen thematisiert werden, sondern auch Fälle von Misshandlungen von Kindern in kirchlichen wie staatlichen Heimen in der Bundesrepublik diskutiert werden.

Podium:

Katrin Begoin-Weber, ehemalige Insassin der Jugendwerkhöfe Eilenburg und Torgau

Grit Poppe, Autorin „Die Weggesperrten“

Niklas Poppe, Autor „Die Weggesperrten“

Peter Wensierski, Journalist und Autor „Schläge im Namen des Herren“

Moderation: Isabel Fannrich-Lautenschläger, freie Journalistin

In Kooperation mit der Robert-Havemann-Gesellschaft

Die Gebäude des einstigen Untersuchungsgefängnisses des Ministeriums für Staatssicherheit stehen seit 1992 unter Denkmalschutz, seit 1994 befindet sich hier eine Gedenkstätte. Am authentischen Ort wird über die Formen und Folgen politischer Verfolgung in der SED-Diktatur informiert. Auf dem Gelände des ehemaligen Gefängnisses können die historischen Gebäude besichtigt werden.

Konzert (Wegen möglicher Unwetter nach Drinnen verlegt)

Sonntag, 11.9. um 14:30 Uhr, Freier Eintritt

Einer von Tausend. Eine Berliner Geschichte.

Detlef Jablonski erzählt seine Erlebnisse als „unfreiwilliger Staatsfeind“ der DDR.

In Kooperation mit der Robert-Havemann-Gesellschaft

Samstag und Sonntag Führungen, Freier Eintritt, Anmeldung erforderlich

Von 1951 bis 1990 nutzte das Ministerium für Staatssicherheit das Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen als zentrale Untersuchungshaftanstalt, um Tausende politische Verfolgte zu inhaftieren. Darunter waren viele bekannte DDR-Oppositionelle.

Das Stasi-Gefängnis befand sich in einem militärischen Sperrbezirk, der von der Außenwelt hermetisch abgeschottet wurde. Seit 1992 steht es unter Denkmalschutz und seit 1994 bis heute führen ehemals politisch Inhaftierte sowie Historikerinnen und Historikern durch die „Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen“, um an das an diesem Ort begangene Unrecht zu erinnern.

Führungen und Videoinstallation

Ein Fluchtversuch aus der DDR war einer der Hauptgründe, warum Menschen in Höhenschönhausen in Haft kamen. Die „Republikflucht“ wurde als Verbrechen geahndet. Die meisten Fluchtvorhaben kamen nicht zur Umsetzung, da die Stasi sie im Vorfeld entdeckte. Die Wege waren vielfältig: im Kofferraum versteckt oder über die Ostsee schwimmend. Unser Thementag widmet sich dieses Jahr der Flucht über den Flugweg.

Führungen und Podium

Blues-Open-Air-Konzert mit Harro Hübner

Der Eintritt ist frei.

In Kooperation mit dem MHM Flugplatz Berlin-Gatow

Der Thementag ist ein Teil des Kultursommerfestivals Berlin 2022

Link: Veranstaltungsmitschnitt in der Mediathek anschauen (-> Link Mediathek / Videos / VA-Mitschnitt

28.02.2022 // 18 Uhr „Von Grenzen und Stegen.

Die Geschichte einer deutsch-deutschen Familie“

Lesung und Gespräch mit Steffen Hahn

Am 13. August 1961 errichtete das Regime der DDR die Berliner Mauer. Sie verursachte großes Leid; die Mauer teilte Familien, brach Biografien und viele Hoffnungen blieben unerfüllt. Der Rechtsanwalt und Buchautor Steffen Hahn verbindet in seiner Erzählung über die eigene Familiengeschichte historische und gesellschaftliche Analyse mit persönlichen Erfahrungen.

Steffen Hahn

Von Grenzen und Stegen

Die Geschichte einer deutsch-deutschen Familie

316 Seiten // € 20,50 // ISBN 978-3-95778-251-9

09.03.2022 // 18 Uhr „Den Tagen, die kommen, gewachsen zu sein“

Zum 60. Todestag von Zenzl Mühsam

Lesung und Gespräch mit Uschi Otten

Nach der Ermordung Erich Mühsams 1934 im Konzentrationslager Oranienburg floh Zenzl Mühsam mit dessen Nachlass in die Sowjetunion. Dort erlitt sie eine zwanzigjährige Odyssee durch den Gulag. Im Lebensweg dieser unerschrockenen Frau verdichtet sich auf eindrucksvolle Weise die Diktaturgeschichte des 20. Jahrhunderts, die von den Spitzeln des bayerischen Königreichs bis zu denen der DDR-Staatssicherheit reicht.

06.04.2022 // 18 Uhr „Aber der Himmel – grandios“

Lesung und Gespräch mit Vytene Muschick

Die 14-Jährige Litauerin Dalia Grinkevičiūtė wird nach dem Einmarsch der Sowjets mit ihrer Familie in die sibirische Verbannung geschickt. Nach Ihrer Flucht schreibt sie ihre Erinnerungen hastig auf lose Blätter, die sie aus Angst vor dem KGB in einem Einweckglas im Garten vergräbt. Wie durch ein Wunder werden die Aufzeichnungen nach ihrem Tod gefunden. Das Manuskript von Dalia Grinkevičiūtė wurde vor Kurzem in der Kategorie „Welterinnerung“ im UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen.

Dalia Grinkeviciute

Aber der Himmel – grandios

206 Seiten // € 19,90 // ISBN 978-3-88221-387-4

11.05.2022 // 18 Uhr „Der Duft der Kiefern.

Lesung und Gespräch mit Bianca Schaalburg

In „Der Duft der Kiefern“ taucht die Berliner Autorin in ihre Kindheit ein und stößt dabei auf Verdrängung und Lügen. Was hat ihr Großvater Heinrich, angeblich als Buchhalter bei der Wehrmacht in Riga stationiert, von den Gräueltaten der Nazis gewusst? War er vielleicht selbst beteiligt? Bald stellt sich die Frage nach der Mitschuld ihrer Familie. Schaalburg erfährt, dass sie in einem Haus lebte, das vorher von Juden bewohnt war. Hat die Familie von deren Vertreibung profitiert? War sie gar dafür verantwortlich? Bianca Schaalburg recherchiert die Ereignisse und stellt die Frage nach Schuld und Verantwortung einer ganz normalen deutschen Familie.

Bianca Schaalburg

Der Duft der Kiefern

Meine Familie und ihre Geheimnisse

208 Seiten // € 26,00 // ISBN 978-3-96445-058-6

22.06.2022 // 18 Uhr „Das zweite Geheimnis“

Lesung und Gespräch mit Titus Müller

1973. Die Weltfestspiele der Jugend verwandeln den Berliner Alexanderplatz in ein Festivalgelände mit acht Millionen Besuchern. Während vordergründig freie Liebe, lange Haare und buntes Chaos herrschen, sieht Oberleutnant der Staatssicherheit Eickhoff die Gelegenheit, sich an einer alten Feindin zu rächen: der Spionin Ria Nachtmann. Mit dem Versuch, Rias Tochter auf seine Seite zu ziehen, kommt er ihr gefährlich nahe. Als ein alter Bekannter Ria um Fluchthilfe in den Westen bittet, droht die Falle endgültig zuzuschnappen.

Der zweite Band der Spiegel-Bestseller Spionin-Trilogie.

Titus Müller

Das zweite Geheimnis

Die Spionin-Reihe (2)

432 Seiten // € 16,00 // ISBN 978-3-453-44126-2

Über die Geschichte des Ortes und aktuelle Herausforderungen in der Vermittlung historischer Themen berichten der Direktor der Stiftung Berlin-Hohenschönhausen Dr. Helge Heidemeyer und der Zeitzeuge Holger Krug im Gespräch mit der Journalistin Susann Reich im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig.